在生活中,这样做能不声不响改变对方的行为

如何不声不响,改变了对方的行为?

生活都是由无数鸡毛蒜皮的日常琐事构成。然而,正是这些日常琐事,往往成为我们关系里的炸弹。

例如,当你辛辛苦苦工作了一天,回到家打开门的一瞬间,看到地上的纸巾,再看看那个空着的没有套垃圾袋的垃圾桶,你突然非常愤怒,指责对方:为什么家务全是我来做?上次我们不是说好了吗,这些随手的小活儿,你能帮忙分担一些吗?

面对这些情况,大多数人的下意识反应,就是“说”:要么责骂对方,要么试图讲道理。

然而,很多人却发现,“怎么跟你说了一百遍了,你还是改不掉?”

类似的问题,在育儿情境下也非常常见。

很多家长想要孩子养成某种习惯、改掉某些行为(例如,把自己的文具收拾好放进书包里),动之以情晓之以理,但是孩子就是油盐不进、刀枪不入。结果有的家长气得七窍生烟,恨不得把孩子塞回去重头再来。

那么,问题出在哪儿呢? 为什么你美好的愿望,总是事与愿违,为什么对方好像和你对着干似的,总是改不掉某些习惯和行为呢?

问题,也许出在你尝试用“说”的方式解决问题。

在我们过去的教育里,我们确实在绝大多数时候,都是靠语言的方式来理解世界。例如,当我们想到学习,我们第一时间会联想到书本、课堂,而非观察老师如何做人做事。

当我们长期习惯用言语的方式来理解世界时,这个惯性会直接影响到我们改造世界——我们也尝试用“说”的方式,解决问题。

于是,就有了开篇的这些经典情境了。

然而,比起语言,非语言的影响,反而会更潜移默化、更高效率地达成目的。

这里,最容易被大家忽略的,是“空间”对人的影响。

事实上,在大量的实证研究中,已经证实了空间对人的影响:

例如,

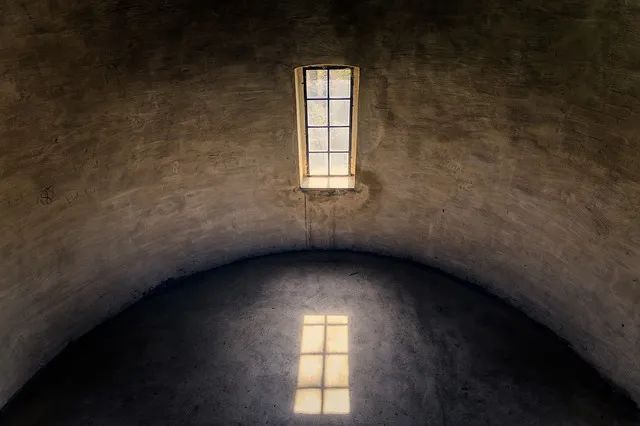

在层高更高的室内,我们的创造力会更好了;

当办公室采取开放式工位时,大家的交流更多,但与此同时,这种破坏隐私性的做法,又会影响大家的情绪与工作积极性;

当环境里有更多“软性景观”——如阳光、绿植、花卉、软萌的小动物时,我们的更容易无意识沉浸在这些小确幸里,获得更好的休息效果;

而在生活里,空间对人的行为的约束,也无处不在。

例如,很多公共空间的椅子,例如咖啡厅,会特意设计得让你“久坐不适”,避免让你长期逗留,影响客流量。

例如,不少公园将大门改造成开放式(即没有固定的公园入口)后,公园的人流量增加了。

那么,在生活里,我们如何利用“空间”的力量,帮助我们悄无声息地调整情绪,改变行为呢?

如果你也有这方面的困扰,接下来的内容不容错过:

所谓“自留地”,指的是每个人的私人空间。这里很关键的操作是——给每个家人安排一个专属空间 。在这个空间里,TA有绝对的话语权。

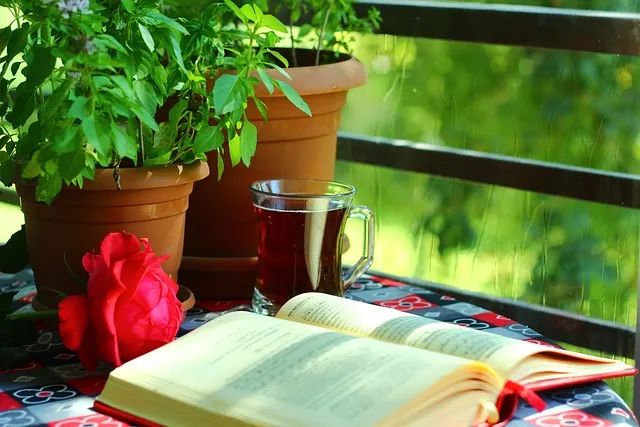

自留地的形式有很多,有的是个人的秘密基地,例如小孩子的帐篷;有的是个人的休息乐园,例如一个专门喝茶的桌子;有的是个人的乐趣小天地,例如一个阳台的植物角。

实际上,私人空间对一个人的情绪健康影响非常大,这主要是因为私人空间满足了我们“私密性”的需求。

心理学家奥尔波特(Altman)指出,私密性是个体对他人接近自身或自身所属团体的选择性控制,它并不简单地意味着远离他人,而是一种能动的界限控制过程,通过这一过程,个体控制着与谁进行互动,以及何时、以何种方式进行这种互动。

换言之,私人空间给予了人控制感——控制别人进出自己私人空间的权力。这是我们自我边界感的重要来源。

此外,私人空间能够帮助我们缓冲和消化掉情绪和压力。例如,我们常说的“我要静静”——这其实就是一个人处在情绪低谷时,需要一个人独处,减少干扰,整顿自己。

有一些做法,尤其不尊重私人空间。例如,有的家庭,某一个家庭成员的掌控感特别强,会对家里的每个角落都有话语权。例如,每个物品要怎么摆放,每个角落不能有脏乱,都要以他的个人意志为准则。这时候,家里的成员要么跟他发生顶撞,要么敢怒不敢言,阳奉阴违,甚至放弃抵抗,用退缩的方式,什么都不管的方式来应对掌控者的一切指令。

所以,当关系里任意一方感到自己空间被侵犯时,它实际上感到“自我”也被冒犯。

每个人的需求都不同,而且对私人空间的尺度有点不同。有的人需要更大的范围,有的人需要更小的范围。

不管怎样,尊重彼此的空间边界是第一步,有了这个第一步,我们反而能更好的调整彼此的情绪,让我们更愿意以更开放的心态,理解对方的观点,做出行为的妥协。

所谓专区专用,指的是将空间划分为专用的功能空间。

例如,如果你想让小孩多读书,那么你可以在家里布置一个专门的阅读角。不管是孩子自己读还是你陪伴他一起读,你们都来到这个阅读角里。这样,空间与行为之间,形成了一个“心理缔约”——只要我来到a,我就做行动A。

实际上,我们对于空间的界定,就是基于行动的。 例如,中国人的餐桌,对大多数中国人而言,绝不仅仅是吃饭这么简单,更是大家交流感情、分享生活的生活空间。

再例如,星巴克,它表面上在卖咖啡,实际上却是兜售“第三生活空间”——当你想和朋友、和客户谈点事情的时候,当你想从繁忙的牢笼中短暂喘息的时候,当你想一个人静静的时候,你可能就会想到去星巴克坐一坐。

所以,空间对行为的影响,不只体现在物理约束,更是体现在心理约定。

因此,我们可以逆向利用这个规律——当我们想引导对方做出某个行为时,我们首先要做的,也许不是和对方唇枪舌战,而是调整空间,让空间自然而然地引导对方的行为。

前面我们已经了解到,我们需要有“自留地”,也可以利用“专区专用”的方式,引导行为。那么接下来的问题是,如何让我们这些目标,在实操层面上发挥应用的功能?例如,如何让对方面对我“自留地”时能知难而退,或者当自己进入功能专区时,确实在做该区域的目标行为,而不是做了其他事情?

所以,这里给大家介绍一个实用tips:在空间里陈设重要的标志物,这些标志物会暗示这个空间的主人、身份、目的等。举几个例子:

- 阅读角:书架和书籍;

- 大学生宿舍自己位置:崇拜的偶像的海报;

- 咨工作办公室:各种专业相关的书籍、证书、物料等。

- 在私人办公桌上:家人的照片;

大家千万不要小看这些标志物的作用。心理学上已有实证证明,当我们处在有更多自己标志物的空间时,我们更容易做出符合自己利益、从自己需求出发的决策。

换言之,领地里的标志物,能够潜移默化地调节个人情绪,影响行动。

02 小结

美国心理学家芭芭拉·特沃斯基(Barbara Tversky)在《行动改造大脑》一书中,提出“空间思维,是所有思考的基础”。

实际上,空间对人的影响之大,远远超出我们觉察到的生活经验。

因此,巧妙地利用“空间-人”的规律,往往能给我们带来意想不到的惊喜。

就像我在“放弃思考,问题却解决了?”这篇文章里提到的,有时候放弃用“认知思考”的方式来解决问题,反而让问题迎刃而解了。

**

**

今日互动

**

**

你有哪些空间优化新想法?你之前无意中做了哪些空间上的调整,影响了别人行为?来分享生活中的小妙招吧!

**

**

搜索手记丨测试丨课程 请戳菜单栏

欢迎大家在 东木咨询 账号内搜索你需要的内容。

如果没搜到,也可以在文章下留言~

作者信息

编辑 / 鲸鱼

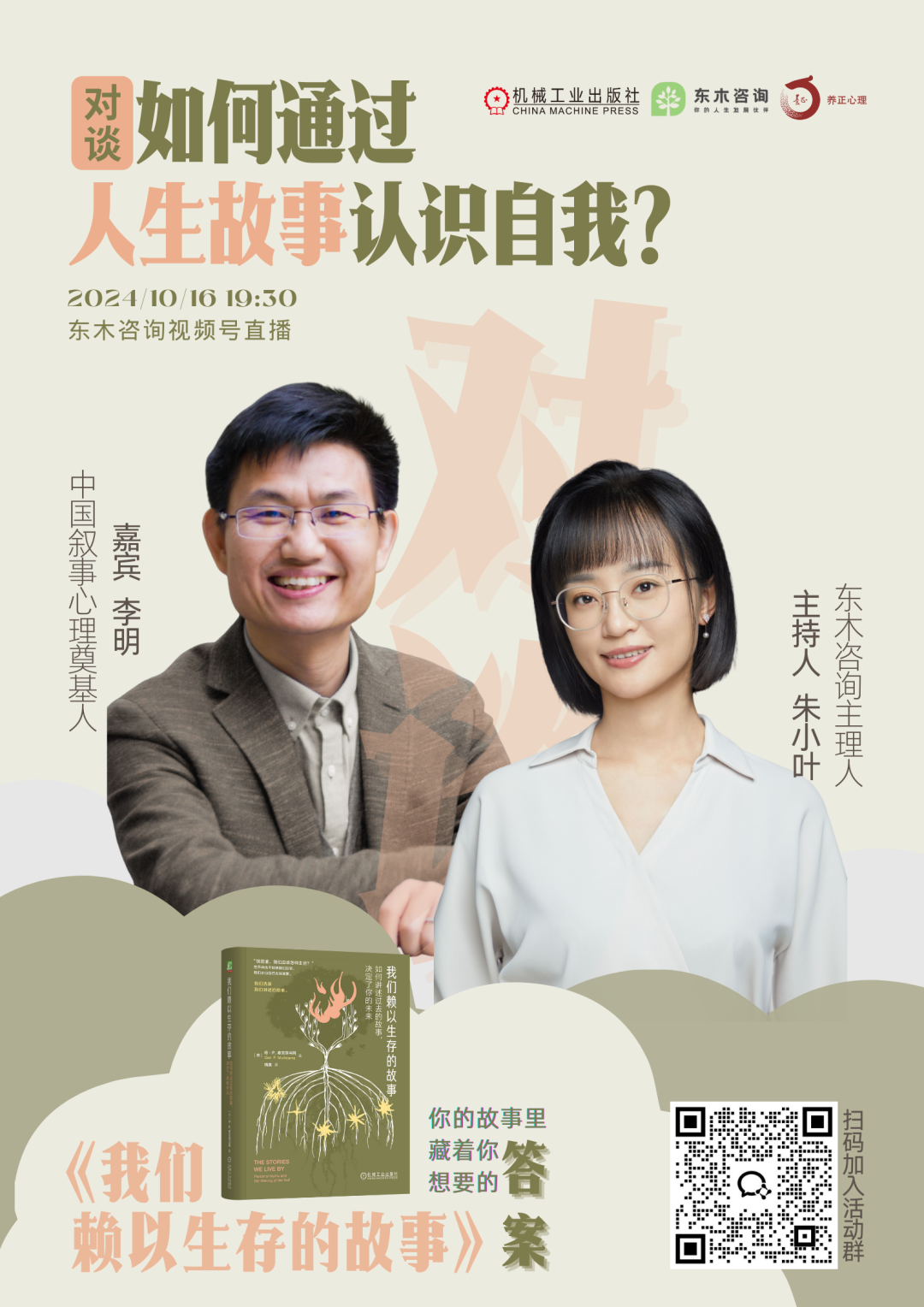

扫码入群,还可以参加下一周的共读活动哦!

**